Reacciones de los diferentes grupos de edad en emergencias y catástrofes. Orientaciones de apoyo psicológico

| Sitio: | Aularagón |

| Curso: | Formación sobre riesgos y emergencias de Protección Civil |

| Libro: | Reacciones de los diferentes grupos de edad en emergencias y catástrofes. Orientaciones de apoyo psicológico |

| Imprimido por: | Invitado |

| Día: | sábado, 27 de diciembre de 2025, 20:31 |

1. Introducción

En el mundo suceden diferentes tipos de acontecimientos estresantes como es el caso de los desastres naturales y tecnológicos.

Pueden resultar afectados individuos, familias o comunidades enteras. Las personas pueden perder sus hogares o sus seres queridos, pueden ser separados de su familia o ser testigos de destrucción o muerte. Aunque todo el mundo resulta afectado de una manera u otra en estas circunstancias, hay una amplia gama de reacciones y sentimientos que cada persona puede tener.

Mucha gente puede sentirse abrumada, confundida o muy insegura acerca de lo que está sucediendo. Puede tener mucho miedo o encontrarse muy ansiosa, o insensible e indiferente. Algunas personas experimentan reacciones leves, mientras que otras pueden reaccionar de forma más grave.

En esta unidad abordaremos las reacciones de las personas, de diferentes grupos de edad, a las emergencias y catástrofes propias del Sistema Nacional de Protección Civil.

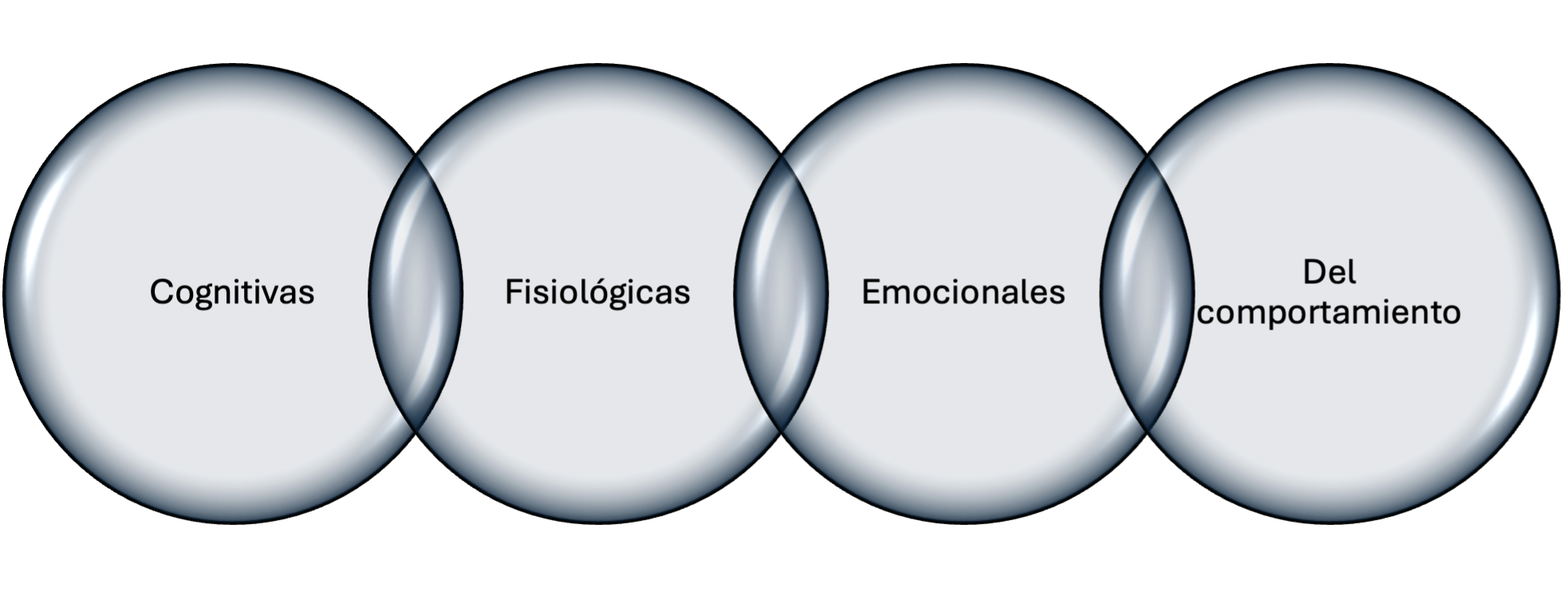

2. Reacciones de los diferentes grupos de edad a nivel cognitivo, fisiológico, emocional y conductual

La aparición de un fenómeno peligroso y súbito sobre un territorio rompe el normal devenir diario de las personas y las somete a un escenario extraordinario, donde se pueden generar situaciones de daños graves en personas y en bienes materiales que sustentan la vida diaria de estas.

Imagen: Madre abrazando a hijo. Licencia: Pexels

Tras sufrir un acontecimiento crítico pueden aparecer las siguientes reacciones psicológicas:

Reacciones cognitivas. Caracterizadas por una limitada capacidad de pensamiento y acción inmediatamente después de ocurrir el suceso, con un deterioro en la capacidad en la concentración y la memoria, afectando a la capacidad de toma de decisiones y a la realización de determinadas tareas.

Fisiológicas. Se manifiestan por el alto nivel de ansiedad, que provoca alteraciones como el aumento del ritmo cardiaco (taquicardia), aumento del ritmo respiratorio (pudiendo dar lugar a mareos), dilatación de pupilas, dilatación de capilares de manos y piernas, sudoración de manos, inhibición salivar (sensación de boca seca), micción frecuente, opresión torácica, tensión muscular, alteraciones del sueño y alimentación, entre otras.

Reacciones emocionales: Tristeza, rabia, incredulidad, odio, sentimientos de culpa, negación y miedo. Es frecuente la aparición de sentimientos de culpa por algo que ocurrió o se descuidó alrededor del momento de la catástrofe. El enfado y rabia provienen de la sensación de frustración ante el hecho de que no había nada que se pudiera hacer para evitar el suceso. A veces se produce bloqueo emocional o incapacidad para expresar afectos o emociones.

Reacciones comportamentales: Aparecen comportamientos muy diferentes: respuestas hiperactivas e hipoactivas. La hiperactividad se manifiesta mediante reacciones motoras extremas, como movimientos continuos o gritos. Con respecto a las respuestas de hipoactividad, estas se caracterizan porque la persona permanece estática, con la mirada perdida, inmóvil y apenas habla.

Estas reacciones son normales frente a la situación tan excepcional que están viviendo y pueden mantenerse en los días o semanas posteriores al suceso. En la mayoría de las personas estas reacciones se van resolviendo paulatinamente, dando lugar a un equilibrio, a una recuperación natural donde el individuo va a ir integrando la situación.

En un pequeño porcentaje de personas, estas reacciones persisten y se intensifican, interfiriendo en su vida social, laboral o familiar y generando determinados problemas de adaptación que por su duración o intensidad pueden requerir un apoyo profesional.

2.1. Factores que determinan las reacciones

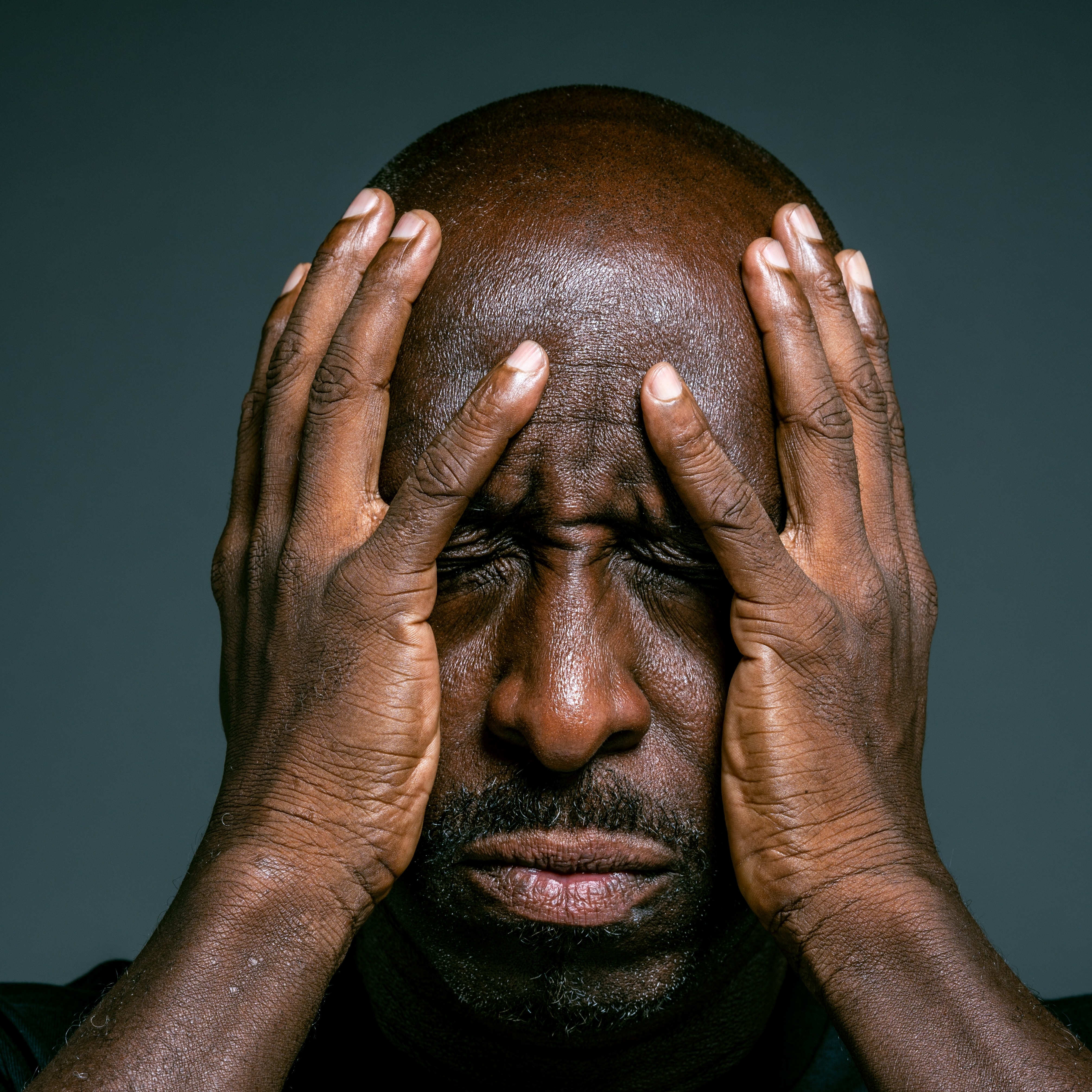

Las reacciones psicológicas y el comportamiento de las personas damnificadas dependerán de tres factores y de la interrelación entre ellos:

- La propia persona. La capacidad de la persona para resistir la tensión y afrontar la situación, así como en el contexto en el que se desenvuelve, serán determinantes en su comportamiento frente al desastre. Los aspectos más importantes son:

- Personalidad. Tener una buena regulación emocional, una buena autoestima y unos criterios morales sólidos ayuda afrontar mejor una situación de emergencia.

- Edad. A los niños les cuesta más comprender lo sucedido y racionalizarlo, lo cual aumenta su inseguridad, su angustia y el riesgo de desarrollar problemas emocionales o de conducta. En los adultos, la edad también influye en la manera de afrontar un suceso potencialmente traumático.

- Flexibilidad psicológica. Capacidad para adaptarse a una situación nueva o para sobreponerse a un acontecimiento negativo y, a partir de ahí, recuperarse, e incluso, reforzarse.

- Vulnerabilidad psicológica. Sufren más las personas ansiosas, las que están aisladas emocionalmente o las que no han tenido experiencias previas de este tipo. Las personas con problemas de salud mental previos pueden sufrir un nuevo brote o una recaída en situaciones de dependencia.

- Nivel socioeconómico. Delimitará su capacidad para sustituir sus bienes materiales perdidos o para obtener ayuda profesional.

- Apoyo social. Familiares, amistades y otras personas cercanas.

- Momento en el que se sufre el suceso. Si se añade a una crisis personal, laboral o familiar, le hará más vulnerable.

Imagen: Hombre. Licencia: Pexels

- Implicación en el suceso.

- Primer grado. Víctimas que los experimentan directamente.

- Segundo grado. Personas allegadas y familiares cercanos de las víctimas.

- Tercer grado. Integrantes de los equipos asistenciales (bomberos, personal sanitario, policías…).

- Cuarto grado. Otras personas afectadas por el suceso.

- Quinto grado. Personas especialmente vulnerables que conocen el hecho por referencia directa.

- Sexto grado. Las que no se encontraban en el lugar de los hechos por estar de viaje.

- Características del suceso.

- Causa del problema. Afectará de manera diferente si la causa es humana e infligida voluntariamente, que si la causa es natural e imprevisible. También les afectará más si no tiene una preparación previa sobre como afrontar ese suceso. Por ello la formación en autoprotección y la participación en simulacros facilita el afrontamiento de los riesgos y emergencias.

- Intensidad y duración del incidente.

- Tipo de pérdidas sufridas.

- La reacción de la comunidad. Reacción de la propia familia, de la comunidad y de la existencia de apoyo institucional. La familia o la comunidad viven la situación de un modo especial, distinto de como lo vives como profesional, y esa diferencia, puede impedirte apreciar la importancia de algunos factores que influyan en sus reacciones emocionales.

El factor social, tras una catástrofe, se convierte en un objetivo primordial, pues resulta imprescindible reforzar la sensación de pertenencia al grupo como medida de protección.

La reacción del ser humano ante un acontecimiento potencialmente traumático se manifiesta a través de diversas reacciones psicológicas acompañadas de alteraciones fisiológicas y motoras.

Son frecuentes reacciones emocionales de bloqueo, tristeza, rabia, llanto, enfado, odio, culpabilidad, incredulidad y negación junto con alteraciones físicas como la ansiedad, la hiperactividad o hipoactividad.

Todas ellas son respuestas normales a acontecimientos anormales y pueden mantenerse en los días o semanas siguientes al suceso.

Las situaciones de urgencia y emergencia son acontecimientos nuevos para casi todas las personas, por lo que algunas se comportarán de un modo desorganizado y poco eficaz.

Debemos entender que la mayoría de estas reacciones son normales para esa situación anormal.

Estas reacciones siguen el modelo de expansión-contracción:

- Expansión: muestra acciones exacerbadas, pensamientos desorganizados y comportamiento inquieto.

- Contracción: muestra una preocupación obsesiva y paralizante por el problema, rumiación cognitiva (pensamientos repetitivos acerca del sucesos, emociones restringidas y de evitación, actos escasos y poco espontáneos)

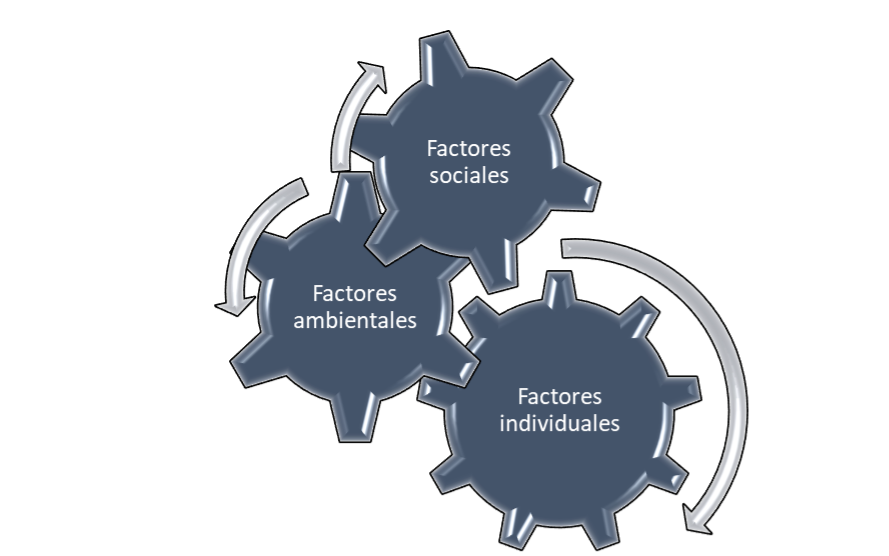

2.2. Comportamiento de los niños y niñas

Una cuestión totalmente imprescindible es preguntarse si la infancia modifica estas reacciones frente a sucesos potencialmente traumáticos. Los niños y niñas se encuentran en una fase de desarrollo de su personalidad y, por tanto, el impacto psicológico de un desastre dependerá fundamentalmente de los siguientes factores:

- Nivel de desarrollo / edad del menor.

- Los menores de dos años, aunque parezca que su edad les priva de conocimiento, conservan recuerdos de escenas traumáticas, asociado a sonidos, olores o percepciones. Por ello, en el caso de bebés, estos pueden reaccionar mostrándose especialmente irritados o necesitando constantemente el abrazo materno.

- En el grupo de edad infantil, comprendido entre los tres y seis años, la vulnerabilidad es particularmente relevante, pues se sienten indefensos ante unos acontecimientos que rompen el orden y la estabilidad de su entorno seguro. Además, el impacto de las reacciones de las personas adultas ante el desastre les condiciona especialmente, debido a que tienen un pensamiento mágico que les hace creer que, con el solo hecho de desear algo, ocurrirá.

- Finalmente, en el grupo de edad de seis a once años, etapa en la que la infancia comienza y desarrolla su educación primaria, los menores difícilmente asumen los incidentes críticos. La mayoría ya cuenta con una madurez que les permite comprender las consecuencias derivadas de un desastre y ser conscientes del concepto de pérdida permanente. Sin embargo, aún carecen de estrategias de afrontamiento adecuadas, predominando las reacciones de miedo y ansiedad.

- Mortandad o efectos graves sobre familiares y amigos.

- Percepción de las reacciones de los adultos frente al suceso.

- Grado de exposición directa.

Como observamos, un factor crítico es la percepción del niño o la niña sobre la reacción de la persona adulta, la cual es su referente. La infancia siempre buscará a la persona adulta de referencia para que le preste auxilio. De esta forma, los temores y ansiedades de la persona adulta se trasladan a los menores. El miedo es prueba, para este, de que el peligro es real pues durante esta edad la figura adulta corregula al menor, es decir, este puede tranquilizarse a través de la calma del adulto, o alterarse o sufrir, si eso es lo que percibe de la figura adulta.

En líneas generales, podemos afirmar que son más vulnerables que los adultos, por su mayor dificultad para asimilar lo sucedido.

En las horas y días posteriores al desastre, también les afectaran las modificaciones de sus hábitos y su vida cotidiana.

Podemos diferenciar dos tipos de reacciones:

- Reacciones normales ante una situación anormal.

- Reacciones preocupantes que requerirán la consulta con un profesional sanitario (pediatría, psicología, psiquiatría).

Como reacciones normales podemos observar:

- Problemas del sueño: negarse a dormir solos, despertares, pesadillas…

- Tristeza: nostalgia o lloros.

- Pérdida de apetito.

- Pérdida de interés por juegos o actividades que antes les gustaban.

- “Juega” a cambiar lo ocurrido: “arreglar a los muertos”, rescatar a sus amigos…

- Rememoración: vuelve sobre el hecho continuadamente y con detalles, en su conversación o juegos.

- Se siente “mal”, sin saber concretarlo.

- No quiere hablar de lo ocurrido.

- Trastornos corporales: dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos…

- Comportamientos típicos de edades previas (regresión): enuresis, chuparse el dedo...

- Miedo de aquello que le recuerda el suceso.

- Miedo a la separación. No quiere separase de sus padres o familiares que le protegen.

- Dificultades para concentrarse.

- Pasividad o aislamiento. Puede incluso, dejar de hablar.

- Rebeldía.

- Irritabilidad o nerviosismo.

- Culpabilidad.

- Preocupación exagerada. Por su seguridad y por la de las personas queridas.

- Inquietud o vergüenza, de sus propias reacciones.

Como reacciones preocupantes (requerirán la consulta con un profesional sanitario: pediatría, psicología, psiquiatría) podemos observar:

- Todas las anteriores si son demasiado intensas o duraderas (más de un mes).

- Imitación de la conducta del ser fallecido (hermano).

- Espera del regreso de las personas fallecidas.

- Expresión reiterada del deseo de morir o irse con la persona fallecida.

En estos procesos, es fundamental el apoyo de las personas responsables de su crianza, destinando más tiempo, comprensión y flexibilidad respecto a estas reacciones, con el objetivo de que los familiares adultos aporten la seguridad necesaria al menor. Es importante ir introduciendo nuevamente las rutinas y hábitos perdidos, además de proporcionarle una información adecuada a su edad para la comprensión de los acontecimientos excepcionales vividos.

En esta franja de edad es muy relevante que los adultos de su entorno –familia y profesorado– incrementen la atención a los menores y que rebajen el nivel de exigencia con respecto a las tareas de aprendizaje o domésticas. Es positivo, a su vez, favorecer la expresión de sentimientos y tranquilizarlos sobre los problemas de concentración, informándoles de que es una cuestión transitoria.

2.3. Comportamiento en la adolescencia

En la etapa adolescente –de doce a dieciséis años– conforme mayor es su madurez, más parecidas serán sus reacciones a las esperadas en un adulto, aunque pueden conservar reacciones infantiles, como las descritas anteriormente.

En la transición de la infancia a la edad adulta, las personas experimentan un conflicto entre el deseo de autonomía y la necesidad de apoyo familiar. Ello puede llevar, en algunos casos, a que el individuo adolescente trate de ocultar sus miedos, pues expresarlos es una forma de reconocer su inmadurez. Si, además, se siente abrumado por intensas emociones, esta actitud provocará que tenga dificultades para hablar de ello con su entorno.

Las manifestaciones más frecuentes ante una emergencia son:

- Sentimiento de culpa por haber sobrevivido, desinterés por la vida, sensación de indefensión o de vulnerabilidad intensa.

- A veces puede aparecer un cambio del comportamiento habitual en la relación con otras personas, presentar conductas autodestructivas, iniciar o aumentar el consumo de drogas o alcohol, cometer delitos…

- Alentar deseos o planes de venganza contra quien piensan que ha sido el responsable de lo sucedido.

- Comportamientos que manifiestan el deseo de entrar en la vida adulta: dejar los estudios, buscar trabajo, contraer matrimonio, tener un hijo…

- Conductas prosociales de ayuda, interés y participación como, por ejemplo, el voluntariado durante el volcán de la Palma o la DANA de Valencia, pues aporta sensación de control.

En cuanto al fenómeno de la muerte, cuando la pérdida ha sido de alguien querido, las personas adolescentes son extremadamente vulnerables. Lo mismo sucede cuando ello afecta a sus posesiones materiales o a su estatus en el seno familiar pues, en ocasiones, han de adoptar el rol de cabeza de familia y aportando apoyo económico y emocional al núcleo familiar en crisis transitando, de manera automática, de la adolescencia a la etapa adulta. La mayoría de estas reacciones son temporales y desaparecen en un periodo corto de tiempo. Cuando persisten, la familia y profesores deben responder rápidamente.

Imagen: Mujer tapándose la cara. Licencia: Pexels

En estas circunstancias, los pensamientos suicidas o de autolesiones pueden aparecer como consecuencia de la pérdida de un ser querido próximo que generan en la persona sentimientos de desesperanza o impotencia ante la situación generada por el desastre, cuestión que puede expresar de manera verbal o a través de comportamientos como aislamiento, falta de interés, apatía, comportamiento antisocial o alteraciones psicosomáticas. En estos casos, es imprescindible contar con la ayuda de un profesional de la salud mental.

Las personas adolescentes, al igual que las adultas, atraviesan el duelo, por lo que la información y el apoyo que pueda ofrecer todo su entorno próximo –familiar, educativo y social– puede facilitar su afrontamiento.

En estas edades es muy positivo que familiares directos y profesorado fomenten que las personas adolescentes participen en tareas de recuperación de su entorno y traten de reanudar, lo antes posible, todas las actividades rutinarias como las educativas, deportivas y sociales. También es positivo favorecer la puesta en común de cuestiones relativas a la situación vivida y facilitar la discusión de miedos y temores en el entorno familiar y educativo.

3. Orientaciones de apoyo psicológico

El impacto de los desastres sobre las sociedades, en función de su magnitud, pueden desestructurarlas rompiendo todo o parte de su organización. Por ello es de vital importancia que se trate de regresar a las rutinas ordinarias a la mayor brevedad posible. En este aspecto, el retorno de la actividad docente es, sin duda, un elemento cohesionador y facilitador del sentimiento de pertenencia social, como medida reductora del efecto colectivo del desastre.

Este retorno a lo rutinario genera en los individuos la percepción de retomar el desempeño del rol anterior a la catástrofe, incrementando su autoestima y la percepción de eficacia. Gracias a ello se refuerza la creencia en la previsibilidad y orden de los acontecimientos, lo que permite a los afectados reducir su indefensión y resituar el control dentro del su propio yo.

En la mayoría de los individuos, estas situaciones se van resolviendo paulatinamente, dando lugar a un equilibrio. El individuo va a ir superando la situación y, además, puede haber adquirido nuevas estrategias de afrontamiento o fortalecer las estrategias que ya poseía. Todas las personas que sufren una crisis experimentarán alguna alteración emocional y después se adaptarán a la situación en un plazo razonable, con o sin la ayuda de otros.

Imagen. Mano. Licencia: Pexels

Aunque la mayoría de las reacciones desaparecerán al recuperarse del desastre, es importante tener en consideración las siguientes características de las emociones y los actos de las personas afectadas:

- Los sufrimientos emocionales son tan reales y dolorosos como los físicos.

- Nadie elige tener una alteración emocional en una crisis.

- Cada persona tiene derecho a sentirse como se siente, aunque el sentimiento no tenga un origen razonable. (Validación de la emoción)

- No todas estas emociones y comportamientos son patológicos. La mayoría de las reacciones son mecanismos normales de adaptación psicológica ante la vivencia del desastre y por ello se debe tener paciencia con la mayoría de ellas.

- Las personas pueden mostrar emociones y actitudes ambivalentes: un sentimiento de alegría por estar viva y de tristeza por aquellos que han muerto. No saber cómo afrontar la situación, pero no querer recibir ayuda. La comprensión, el respeto y la actitud de servicio de los técnicos pueden ayudarles.

En otros, en cambio, estas reacciones persisten y se agudizan interfiriendo el funcionamiento de su vida social, laboral o familiar y generando determinados trastornos psicopatológicos (trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, depresión, etc.) que deben ser abordados con la ayuda de profesionales de la salud mental.

3.1. Orientaciones de apoyo psicológico en la infancia

Como hemos visto anteriormente, los niños y niñas sufren de manera especial las situaciones potencialmente traumáticas. Es un error pensar que se les puede ocultar los problemas o que no pueden entender lo sucedido. Si no se atienden sus posibles reacciones emocionales, sus efectos y consecuencias será más graves.

Se les debe explicar de un modo sencillo qué ha sucedido, así podrán manejar sus angustias de una manera más racional. Será esencial establecer un puente de confianza para:

- Facilitar la aceptación de las experiencias vividas.

- Canalizar sus necesidades de expresión y comunicación.

Pueden expresar o reproducir sus vivencias con más facilidad mediante el juego o dibujos.

3.1.1 Pautas de comunicación con niños y niñas

- Sitúa tu cabeza a la altura de la suya y acógelo con calidez, transmitiéndole afecto y seguridad con tus palabras, entonación y lenguaje facial y gestual.

- Adapta los mensajes a su nivel de comprensión, usa frases sencillas y cortas. Explícale claramente lo que quieres decir evitando metáforas o eufemismos.

- Anímale a expresar sus temores y sus preocupaciones, sin obligarle a hacerlo.

- Respeta sus silencios y sus pausas.

- Escúchale y compréndele, presta atención a lo que comunica, tanto en palabras como en gestos.

3.1.2. Intervención con la familia

Normalmente, serán la familia o las personas allegadas quienes mejor podrán ayudarles, ya que podrán acercarse más.

Los nuevos escenarios a los que se enfrentan los niños y niñas –como, por ejemplo, dormir en un albergue– imponen la necesidad de darles información para que entiendan qué ha sucedido y cuáles son las previsiones de los próximos días, atendiendo a sus dudas y respondiendo a las cuestiones que nos planteen. La aportación de datos establece un horizonte de certidumbre que reducirá sus miedos.

Imagen: Hombre solitario. Licencia: Pexels

Las recomendaciones que podremos dar a las familias para afrontar la situación con la infancia son:

- Actuación en los primeros momentos.

- No mentir para “evitarle el sufrimiento”.

- Que, como persona adulta, le explique cómo se siente y así comprobará que tienen sentimientos similares, a pesar de la diferencia de edad.

- Es importante que anime al niño o niña a hablar de sus sentimientos, pensamientos, miedos y preocupaciones.

- Si el niño o niña tiene ganas de llorar, decirle que está bien llorar para expresar los sentimientos.

- Si en el suceso han fallecido personas queridas, se le ha de hablar sobre la muerte:

- Que es irreversible y causa una gran tristeza a los que quedamos.

- Que nadie ha muerto por culpa suya.

- No es conveniente decirle que la persona fallecida “está feliz en el Cielo” porque puede querer seguirla.

- Tampoco se le debe decir que “está durmiendo” porque le puede provocar problemas con el sueño.

- Nunca hay que darle falsas esperanzas de que la persona fallecida regresará.

- Actuaciones una vez pasado el acontecimiento.

- Hablar con el niño o niña de una forma sencilla y honesta, sin minimizar ni exagerar la situación.

- No intentar cambiar los sentimientos del niño.

- Ser tolerante con sus reacciones normales, aunque deberá permanecer en alerta por si estas conductas no remiten o se agravan. (conductas regresivas o disruptivas).

- Mantener los hábitos familiares en la medida de lo posible, porque eso les proporciona una sensación de seguridad.

- Mantener una relación afectiva intensa con el niño o niña y pasar tiempo con él.

- Animarle a dibujar, colorear, escribir o jugar acerca del desastre. Proporcionarle pautas de seguridad explicando que él está a salvo.

- Premiar sus conductas responsables y positivas con palabras de elogio, abrazos o pequeños premios.

- Estimular al niño o niña a reintegrarse a su vida social, preparándole para las separaciones cotidianas. Que sepa a dónde va cada uno y cuándo volverán a verse.

- Permitir que participe en los ritos funerarios, para que aprecie que hay muchas personas que sienten dolor por su pérdida.

- Hablar con sus docentes sobre su comportamiento y relaciones en la escuela, para que trabajen conjuntamente para restablecer su equilibrio.

3.2. Orientaciones de apoyo psicológico en la adolescencia

Para la actuación con los adolescentes seguiremos las orientaciones propuestas con la infancia, pero tendremos en cuenta las características de esta etapa evolutiva.

En el caso del adolescente, la persona de referencia ya no será la familia, sino el grupo de iguales, es decir, las amistades. Por ello, una de las orientaciones clave es que el grupo de amistades tenga un efecto positivo para el adolescente, no fomentando la práctica de actividades nocivas y peligrosas.

Es importante estimular a los adolescentes a dialogar sobre las emociones vividas, ayudándoles a diferenciar entre los hechos y sus percepciones. Debemos preguntarles sobre sus pensamientos principales, que describa sus sentimientos; en definitiva, permitir que los adolescentes afectados demuestren su pesar.

Una forma de conseguir confianza puede ser que las personas adultas compartan sus propias vivencias, sus dudas y los motivos de sus decisiones, para así conseguir que el adolescente los vea como personas que también reflexionan, dudan y se equivocan, con las que pueden compartir y buscar apoyo.

Un aspecto muy relevante, que señalan múltiples autores –como Maroto o Fernández Liria– es el del adecuado cumplimiento del rito funerario, propio de la cultura de la familia afectada, para lograr la resolución del proceso de duelo, por su relevancia en cuanto a que se trata de una recreación del paso de un estado a otro incompatible con la compañía actual.

Este rito implica la realización de una ceremonia y actos simbólicos, en base a la cultura y creencias de las personas afectadas por la pérdida, que ponen de manifiesto la separación del fallecido del grupo de pertenencia. El funeral, en este aspecto, cumple tres funciones básicas:

- Ayuda a demostrar a las personas emocionalmente unidas a la persona fallecida que la pérdida es real, lo que permite la ventilación emocional y la manifestación pública del dolor.

- Permite a otros miembros de la comunidad despedirse de la persona fallecida, canalizando las emociones de una forma aceptable.

- Establece un intercambio social y una demostración de altruismo recíproco.

Imagen: Manos. Licencia: Pexels

La particularidad, en el caso de las catástrofes, es que el rito funerario adquiere, por un lado, un carácter público, transformándose en un funeral social, y por otro, la más que probable existencia de personas desaparecidas impide que dicho rito permita manifestar ese momento de separación, ya que, sencillamente, el cuerpo no está presente.

Es una buena estrategia hacer partícipes a los adolescentes de ciertas actividades de reconstrucción, acordes a sus destrezas, como refuerzo de su capacidad. Asignarles responsabilidades que les proporcionen la satisfacción de sentirse útiles y, por tanto, contribuyan a restablecer la sensación de seguridad. Esta participación, a su vez, permite trasladar la esperanza y comprensión sobre un futuro de normalidad que permitirá rehacer sus vidas.

Existen cambios en las personas que afectan directamente a su rendimiento, por lo que se impone una tolerancia sobre los nuevos comportamientos, relajando reglas y reduciendo las exigencias respecto a las tareas domésticas y educativas. Para conseguir resultados al respecto, debe existir una buena coordinación entre docentes y familias mediante un trabajo conjunto.

Finalmente, es esencial un seguimiento del comportamiento de los menores afectados, tanto en el ámbito familiar como en el educativo pues, en el supuesto de que mantenga comportamientos preocupantes a largo plazo, podría ser necesaria la intervención de un profesional.

3.3. Orientaciones generales para docentes y familias

Estas orientaciones están extraídas de las Guías didácticas de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para centros escolares.- Es natural que tanto las personas menores como las adultas estén asustadas tras un desastre. Las familias y el profesorado deben saber que las reacciones son normales y naturales, y que no permanecerán para siempre.

- Los niños y niñas deben saber que comprendemos porque están asustados; hay que atenderles y tranquilizarles, y en caso de que el desastre haya ocurrido en horario escolar, repetirles que sus familias saben dónde están, donde pueden ir y que vendrán a buscarlos tan pronto como puedan.

- Hay que proporcionarles seguridad, decirles que están seguros con nosotros y que cuidaremos de ellos.

- Explicarles qué ha ocurrido, con calma y firmeza, dándole información que puedan entender, explicando lo que sucederá más adelante –por ejemplo, que esa noche dormirán todos juntos en un albergue–, y respondiendo a sus preguntas: los menores estarán menos temerosos de las cosas que conocen y pueden comprender.

- Escuchar y estimularles para hablar sobre sus miedos. Ayudarles a separar lo real de lo irreal (producto de su imaginación), preguntarles sobre sus pensamientos principales, que describan sus sentimientos, que hagan dibujos o escriban sobre lo ocurrido; en definitiva, permitir que los menores demuestren sus emociones

- Promover la vuelta a sus rutinas anteriores lo antes posible (escuela, juegos, comidas, descanso), tener un horario regular y hacer planes con ellos, para restaurar su confianza en el futuro.

- Incluir a los menores en las actividades de reconstrucción, o en la elaboración de planes familiares/escolares de emergencias, asignándoles responsabilidades que les ayudarán a sentirse parte de esa recuperación, a restituir la sensación de seguridad y a comprender que las cosas volverán progresivamente a la normalidad, aunque la situación sea diferente.

- Evitar la sobreexposición a los medios de comunicación que pueden aumentar su miedo y producir una mayor confusión, así como buscar fuentes oficiales de información y evitar las noticias no veraces.

- Ser tolerantes con los cambios en el comportamiento de los menores, relajar un poco las reglas y bajar temporalmente las expectativas de rendimiento, tanto en casa como en el colegio.

- Trabajar en estrecha relación familias y profesorado para potenciar los resultados conseguidos en ambos entornos.

- Finalmente, en el caso de que un menor mantenga durante un largo periodo de tiempo conductas disfuncionales por su duración o por su intensidad, la familia podría necesitar el asesoramiento profesional.

4. Bibliografía

Pueden consultarla en la página web de la Dirección General de Protección civil y Emergencias